Fragile Geborgenheit

Fragile Geborgenheit

von Sylvia Schmidt

Ich war von der schnellen Truppe. Meine Eltern erzählten mir, am Vorabend meiner Geburt hätten sie noch mit Freunden gefeiert. Gegen sechs Uhr morgens hatte ich es so eilig, dass die Autofahrt von Schladern ins Krankenhaus nach Dattenfeld nur mit Mühe schnell genug das Ziel erreichte. Im Windloch setzten die Presswehen ein. Mama schaffte es noch auf den Geburtstisch, dann war ich auch schon da. Ganz gegen damalige Gewohnheit war mein Papa bei der Geburt seiner beiden Kinder dabei. Ebenso ungewöhnlich war es, dass er stolz wie Oskar den Kinderwagen schob.

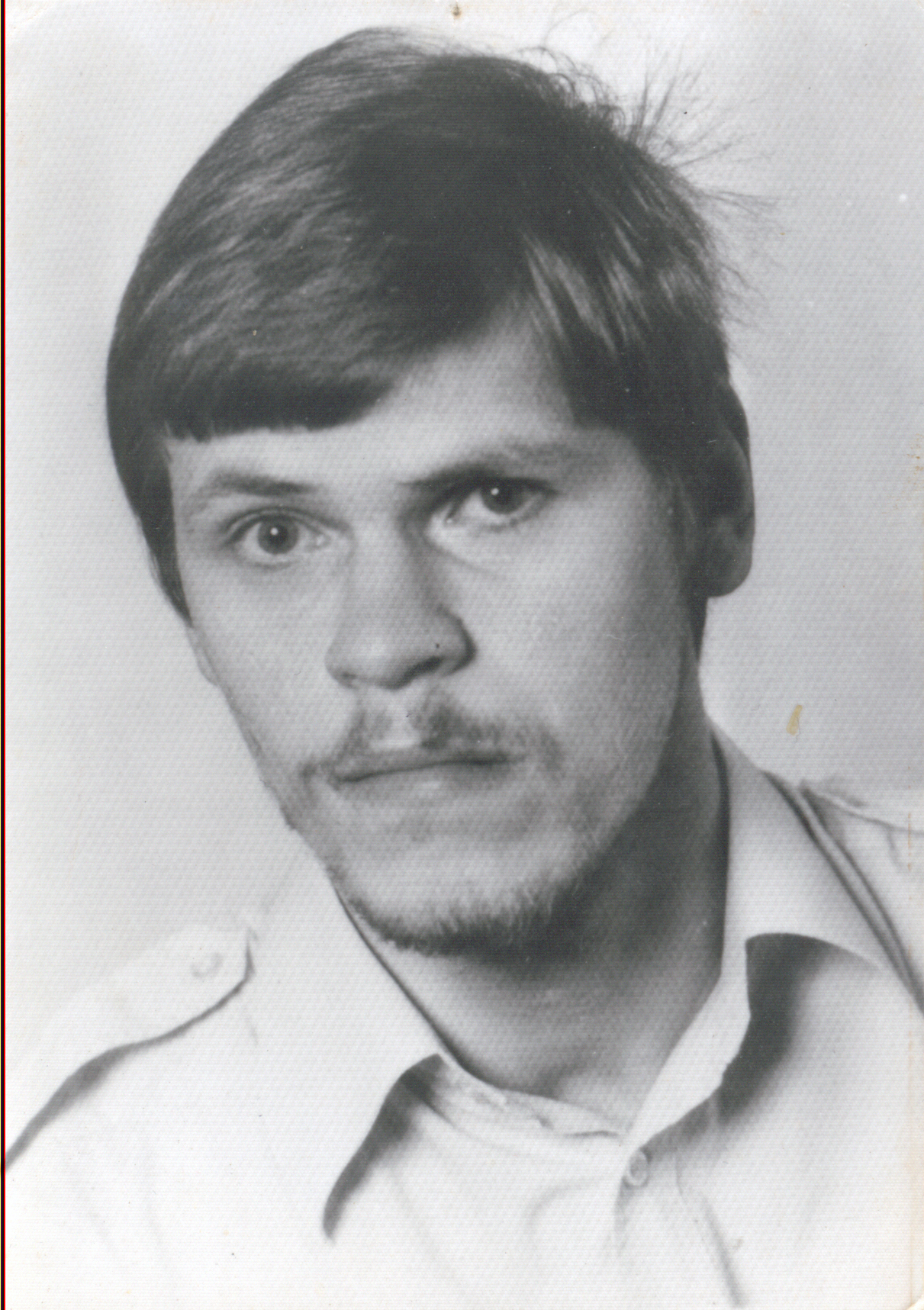

Ralph war zweieinhalb Jahre älter als ich. Er wurde am 10. Februar 1957 geboren. Papa soll außer sich vor Freude über die Geburt seiner Tochter gewesen sein. Wie das aussieht, habe ich später selbst erlebt, als meine Tochter Marthe zur Welt kam. Papa kam sofort nach der Arbeit (Dresdner Bank in Köln) nach Siegburg ins Krankenhaus, um seine Enkelin in Empfang zu nehmen. Als ich einige Zeit später meine Eltern mit dem Baby besuchte, war er, der sehr selten Alkohol trank, völlig aus dem Häuschen und sprach zur Feier des Tages dem Rotwein zu, etwas zu viel des Guten. Es überkam ihn das dringende Bedürfnis, einer Verwandten, Christel Sprenga aus Schladern, von seinem Glück zu erzählen. Zum Telefonieren im Flur ging er in die Hocke und lobpries seine Enkelin über den grünen Klee. Das Glück übermannte ihn derart, dass er hinterrücks umkippte. Wir Zuhörer konnten uns vor Lachen über seine fantasievollen Auswüchse und dieses Bild gar nicht mehr beruhigen.

Denke ich an meine Kinderjahre, empfinde ich pures Glück, von dem ich bis heute zehre.

Es war mein zweites Weihnachten, ich konnte gerade laufen, als meine Erinnerung einsetzt. Mein Bruder bekam einen Ball geschenkt. Es war wie ein Erwachen, ich hatte nur noch den Ball im Kopf, den ich heiß begehrte, und der nicht für mich gedacht war. Ab diesem Zeitpunkt habe ich viele Erinnerungen. Ich erinnere mich an die erste Wohnung meiner Eltern unter dem Dach, an Tante Anna (Kleinjohann), die Schwester meiner Oma (Maria Langen), die in der winzigen Küche an den beiden Herdplatten stand, an das Zimmer mit den Bettchen von uns Kindern, an mein wunderschönes blaues Blümchen-Plümo, an die Steppdecke mit den vielen Figuren, an die weiche Matratze und an die Micky Mouse-Tapete.

Nebenan war der Speicher, ein Paradies. Ralph, sein lebenslanger bester Freund Elmar Walter und ich stellten täglich alles auf den Kopf, spielten Verstecken und verbrachten Stunden damit uns aus den Klamottenkisten und Schränken zu bedienen und zu verkleideten. Mit meinem Dreirad rasten wir durchs Dachgeschoss. Dass uns einmal jemand bremste, störte oder gar zur Ruhe ermahnte, daran kann ich mich nicht erinnern. Wir Kinder wurden damals im Gegensatz zu heute weitgehend von den Erwachsenen in Ruhe gelassen. Schon morgens, wenn ich die Äugelchen aufmachte, ratterte meine Fantasie auf Hochtouren, es gab tausend Dinge, die unbedingt gespielt werden wollten. Langeweile hatte ich nie.

Sie nannte mich Sivvy. Bruschkes hatten eine gemütliche Dachwohnung. Oft backte Tante Agnes, Ines Mama, Reibekuchen. Wenn Onkel Walter nach Hause kam, packte er den Henkelmann aus der Tasche, in dem er sein Essen mit zur Arbeit nahm. So etwas kannte ich von zuhause nicht.

Einer unserer Lieblingsspielplätze waren die „Tännchen“ und die Birkenallee an der Katholischen Kirche. Die Gärtnerei Becker hatte dort Nadel- und immergrüne Gehölze zum Kranzbinden angepflanzt. Zum Spielen war es herrlich. Viele Kinder aus dem Ort trafen sich hier. In den 1960er Jahren entstand auf der Wiese hinter der Kirche das Pfarrhaus. Auf den Dreckbergen spielten wir Cowboy und Indianer. Rektor Karl Müller zog dort mit seiner Schwester Angela ein, die den Haushalt führte.

Intern hieß er bei uns „Charly“. Ich fand es sehr spannend in die Kirche zu gehen. Männer und Frauen saßen damals noch auf getrennten Seiten, wir Kinder vorne. Verschiedene Sachen ärgerten mich. Erstens wäre ich gerne Messdienerin gewesen, das durften Mädchen nicht. Zweitens versuchte Mama Druck auf uns Kinder auszuüben, wenn wir keine Lust hatten in die Kirche zu gehen. Drittens hatte ich mit acht Jahren die Nase voll von den Erwachsenen. Wir hatten nämlich bei „Charly“ Kommunionsunterricht, was eigentlich ganz schön war. Kurz vor dem Weißen Sonntag wurden wir auf die Beichte vorbereitet. Mir war klar, dass ich rein gar nichts zu beichten hatte, deshalb fragte ich ihn, ob man beichten müsse, was er verneinte. Als es soweit war ging ich also ruhigen Gewissens Schlittenfahren. Die angeblich freie Wahl hatte der Rektor wohl nicht so ernst gemeint wie ich und schickte Mama los, um nach mir zu suchen. Ich ging dann zwar zur Beichte, aber mit dem Ergebnis, dass alles was ich sagte, mangels Sünden, gelogen war. Ich war innerlich so empört, dass ich nach der Kommunion nur noch zur Kirche ging, wenn ich es wollte. Gebeichtet habe ich nie wieder.

Weitere Spielplätze waren Poppel’s Lager (Himmeröder) und das Sumpfgelände an der Waldbröler Straße, das heute bebaut ist. Dort herrschte eine Wildnis, die man nur mit Gummistiefeln betreten konnte. Daneben hatte der Baustoffhandel Himmeröder sein Lager, wo wir über die Sand- und Kiesberge hüpften. Über dem Büro wohnte die vornehme Frau Schmandt. Wenn ihre Enkelin aus Düsseldorf sie besuchte, durften wir im Indianer-Häuschen spielen, das am Rande von Himmeröders Lagerplatz für ihre Enkelkinder errichtet worden war. Es war ein kleines Holzhäuschen, von außen bunt betupft mit Punkten. Frau Schmandt brachte uns Pudding-Törtchen. Gegenüber (später Haus Weininger) hatte sie einen Garten mit Rosenbögen und Sitzbänken und einem Sandkasten.

In meiner Erinnerung war meist schönes Wetter. Aber ich erinnere mich auch an warme Sommerregen. Dann habe ich im Regen vor der Ladentreppe getanzt, bis ich durchnass war. Aus reinem Übermut bin ich gerne die Straße solange rauf und runter gelaufen, bis ich auf der Nase lag. Ich hatte oft Beine und Arme total zerschunden. Jeden Samstag gingen wir in den Wäldern spazieren. Dort, wo heute das Haus der Familie Gerlach steht, begann damals ein Wald mit hohen Tannen, einer meiner Lieblingswege.

Sobald wir im Wald waren, ging meine Fantasie ihre eigenen Wege, und die war meist beseelt von den Wesen aus meinen Bilderbüchern.

Sehr beschäftigte mich das Schlaraffenland. Eines Tages spazierten wir zur sogenannten Ida-Bank oberhalb des Sportplatzes. Auf dem Rückweg schaute ich durch den dichten Wald und sah helles Licht am Ende der Bäume durchschimmern. Genau dort musste das Schlaraffenland sein, da gab es für mich überhaupt keinen Zweifel. Ich wollte unbedingt dorthin, ich brannte vor Neugier. Meine Eltern ließen sich nicht überreden, mit mir durchs Dickicht zu kriechen, um in das Land zu kommen, wo Grießberge fließen und andere köstliche Dinge auf mich warteten. Ich war verzweifelt. Monatelang quälte mich diese verpasste, großartige Möglichkeit, einmal im Leben ins Schlaraffenland zu kommen.

Eine andere märchenhafte Chance schlug ich freiwillig aus. Die alte Frau Hagedorn wohnte mit ihrer Tochter Emmi in der Bodenbergstraße. Meine Mutter besuchte die beiden öfter. Zum ersten Mal lernte ich dort Bircher-Müsli kennen, was mir vorzüglich mundete. Aber die Hagedorns konnten noch eine wesentlich aufregendere Attraktion bieten. In ihrem Schuppen wohnte eine Hexe mit einem roten Sportwagen, so erzählte es mir die alte Frau Hagedorn bei jedem Besuch. Ich war zutiefst beeindruckt und verhielt mich entsprechend still, um nicht den Unmut der Hexe auf mich zu ziehen. Eines Tages überreichte mir Frau Hagedorn eine Schachtel Pralinen, von der Hexe für mich. Ich war ja nicht doof und wusste selbstverständlich, dass diese Pralinen vergiftet waren. Ich befand mich in einer furchtbaren Bredouille, als ich aufgefordert wurde davon zu probieren. Ich half mir aus der Patsche und sagte, die wolle ich zuhause essen. Mein Plan stand aber schon fest. Als wir nach Hause kamen, habe ich mit sehr schlechtem Gewissen Oma die Pralinen geschenkt. Ich war mir sicher, sie würde daran sterben, aber ich wusste keinen anderen Ausweg und wartete auf die schlimme Botschaft. Oma überlebte Gott sei Dank noch fast fünfundzwanzig Jahre. Danach wollte ich nicht mehr zu Hagedorns, der Boden war mir dort zu heiß unter den Füßen geworden.

Meine Tante, Gisela Langen, die Schwester meiner Mama, hatte im Haus ihr Lebensmittelgeschäft. Nicht nur, dass immer etwas los war, das Dorf war sowieso früher durch die vielen Geschäfte immer belebt, die Ladentreppe eignete sich hervorragend zum Show-Tanz. Als wir etwa 1964 den ersten Fernseher bekamen, lief eine Werbung für „Nur Die“, eine Strumpfmarke. Ich glaube, es waren die Kessler-Zwillinge, die auf die Melodie tanzten und sangen „Nur Die, die ganze Welt gehört Nur Die, Nur Die“. Das ließ sich auf der Treppe fantastisch nachexerzieren. Dazu holte ich mir vom Speicher die aussortierten Strümpfe mit Laufmaschen von Mama. Mit Sicherheitsnadeln befestigte ich sie an der Unterhose, was die Laufmaschen nicht weniger machte, zog Mamas Kleider und Stöckelschuhe an. Totschick, wenigstens fühlte es sich so an, vergaß ich die Welt darüber.

Ralph hatte mit Elmar und anderen Jungen aus dem Ort an der Hauptstraße bei der Bäckerei Lenz (jetzt Lebensart) Verstecken gespielt. Parkende Autos standen auf dem Bürgersteig. Im Spiel achtete er nicht auf den Verkehr, rannte auf die Straße und wurde von einem Lastwagen erfasst. Therese Orthmann erzählte mir, ihre Mutter habe den Unfall miterlebt und oft davon erzählt, weil sie die Bilder nicht vergessen konnte.

Sechs Wochen lang liegt Ralph im Koma. Mama fährt jeden Tag nach Bonn. Irgendwann in dieser Zeit ziehe ich aus meinem Bettchen um zu Gika ins Schlafzimmer, in Ralphs Bett. Es fühlt sich nicht gut an, so, als würde ich ihm den Platz wegnehmen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Vermutlich haben Papa und Mama den Umzug veranlasst, damit sie weinen und reden können ohne mich zu wecken.

Apropos Duft, meine Kinderwelt war voller Gerüche. Wo riecht es heute noch so schön nach Leder wie damals bei den Schustern Zimmermann und Hasenbach. Auch das Schuhgeschäft Eschmann/Gansauer hatte einen eigenen Duft. Sonntagsmittags waberte Bratengeruch aus allen Küchenfenstern. Aus Lenz Bäckerei strömten verlockende Düfte. Nie wieder war die Welt in meiner Erinnerung so schön, wie damals. Aber es gab auch verstörende Begebenheiten.

Eines Tages gingen wir mit den Eltern meines Vaters spazieren. Ein Spatz flog durch die Luft und ich rief: „Da ist eine Spatze!“ Eine Lachtirade ergoss sich über mich. Ich hatte bislang in dem Gefühl gelebt, so wie ich bin vollkommen perfekt zu sein. Nichts fehlte mir, alles was ein Mensch zum Leben braucht, war mir gegeben. Daran wurde nun gekratzt, und mir kamen die Erwachsenen furchtbar dumm vor, weil sie das nicht merkten. Ein anderes Mal hinkten sie auch mit dem Merken hinterher. Auf einem Spaziergang durch den Wald oberhalb des Scheurenfelds schob Papa mich im Sportwagen. Er unterhielt sich und niemand bemerkte, dass ich ausgestiegen war. Für so ein kleines Kind war es eine weite Strecke, aber ich bin alleine wohlbehalten bei Mama zuhause angekommen. Einmal besuchten Mama und ich Papa auf der Arbeit in Brühl. Mama kaufte mir dort ein schickes, rotes Hütchen. Ich war selig, überglücklich, was für ein Ereignis. Zuhause kam der Niedergang. Gika (Gisela) bog sich vor Lachen, als sie mich mit dem Hütchen sah, meine Freude verflüchtigte sich in alle Winde.

Sehr unheimlich war unser Nachbar, der „Schwarze Peter“ (Peter Naumann), der im heutigen Haus Lohrmann mit Thea Nettesheim wohnte. Eine sehr ungewöhnliche Konstellation für damalige Zeiten. Sie waren meines Wissens die einzigen im Ort, die in „wilder Ehe“ zusammenlebten. Er wurde immer furchtbar krakelig, wenn er getrunken hatte, und das kam täglich vor. Wir gingen dann in Deckung. Alpträume hatte ich wegen einer älteren Frau, die nicht allzu lange in einem Nachbarhaus lebte. Sie war völlig durcheinander und lief orientierungslos durch den Ort. Einmal wurde sie in unserem Keller gefunden. Eine andere Nachbarin war Trudel Hundhausen. Sie hängte sich eines Tages im Badezimmer auf. Auch das verfolgte mich bis in die Träume.

Unser Haus war eine ganze Welt für sich. Unten war Giselas Laden, der an Omas Küche grenzte. In der Küche gab es eine Durchreiche ins Wohn- und Esszimmer. Opa hatte sein Büro im Erdgeschoss. Dort stand ein altes Klavier, das mein Urgroßvater für seine zehn Kinder gekauft hatte. Die Wohnräume wirkten dunkel, der Zahn der Zeit hatte an der Einrichtung genagt. Nichts war dort schön, aber gerade das sog ich als Kind in mir auf. Mir imponierte, dass meine einst recht wohlhabenden Großeltern mit dem zufrieden waren, was das Leben ihnen zudachte. Ich habe nie erlebt, dass in Frage gestellt wurde, ob einem nicht etwas Besseres zustünde. Sowohl die Familie Kleinjohann, aus der meine Oma stammt, als auch die Familie Langen, waren tief gläubige Katholiken und gottergeben. Meine Großeltern gehörten zu der Generation, die zwei Weltkriege erlebt und überlebt hatte.

Über einen großen Flur ging es in den ersten Stock, wo wir wohnten. Das schönste Zimmer, das Erkerzimmer, wurde allerdings eine Zeit lang vom Kölner Apothekerehepaar, den Katzemichs bewohnt. Später wurde es zum Schlafzimmer meiner Großeltern, Giselas Schlafzimmer lag daneben. Unter dem Dach gab es außer unserem Kinderzimmer weitere Zimmer, die meine Großmutter alle vermietet hatte. Als Tante Anna älter wurde, zog sie vom Haus gegenüber bei uns unters Dach.

Oma hatte das Kleinjohanns Haus (heute Brauner) geerbt, auch dieses Haus bewohnten mehrere Mietparteien. Diese vielen verschiedenen Menschen in einem Haus waren für die Schärfung meiner Sinne ganz toll. Hellwach spürte ich als Kind die Schwingungen zwischen ihnen, das Unausgesprochene. Es prägte sich mir tief ein.

Erst durfte mein Bruder mit in Gikas Schlafzimmer schlafen, später kam auch mein Bettchen dazu. Wenn sie abends mit den Hühnern ins Bett ging, brachte sie uns Süßigkeiten mit, zum Beispiel Gummibärchen, und las uns vor. Morgens früh sortierte ich die Bärchen, baute ihnen Höhlen ins Plümo. In der Küche hörte ich Tante Anna wirtschaften, die den Haushalt führte. Es roch immer herrlich. Niemand konnte so gut Rührei oder Eierpipp machen wie sie. Alles was auf den Tisch kam war lecker, mein Bruder und ich verdrückten Unmengen, die ich heute nicht mehr schaffen würde. Unsere herzensgute Tante Anna hatte schon Mama und Gisela, danach die vier Söhne ihres Zwillingsbruders Karl in Köln großgezogen, zuletzt folgten Ralph und ich. Besonders mochte ich ihre Hände, die die Form von kleinen Schaufelbaggern von der vielen Arbeit hatten.

Ich liebte meinen Bruder über alles, wir waren ausgesprochene Schmusekinder. Wir hingen immer aneinander, kuschelten uns abends unter der Bettdecke noch zusammen. Aber ich war natürlich die kleine Schwester, so richtig ebenbürtig war ich nicht. Ebenbürtig war für ihn sein Freund Elmar Walter. Beide spielten viel mit mir, haben mich nie gezankt, aber irgendwo gab es eine unsichtbare Grenze, wo die beiden Dinge miteinander teilten, die sie mit mir nicht teilen wollten. Was für ein Unglück. Ich erinnere mich daran, wie ich im Garten stand und fühlte wie mein Herz blutete. Aus heutiger Erwachsenensicht ging es meist um Kinkerlitzchen. Es waren die ersten Risse in der Schutzhaut, die alle Kinder etwas länger oder kürzer umgibt. Zum Beispiel hatten Elmar und seine Schwester Gilberte als Kinder so eine herrlich rubbelige Gesichtshaut. Ich hatte immer das Bedürfnis sie zu streicheln, das kam nicht gut an. Na gut, also wünschte ich mir sehnlichst ein Geschwisterchen, am liebsten einen älteren Bruder, obwohl ich schon einen hatte. Im Hause wusste man Rat. Meine Mama und Gisela verklickerten mir, ich müsse nur fleißig roten Zucker, den verwendete man damals zum Gelee machen, auf dem Balkon für den Storch ausstreuen. Ich habe es jahrelang probiert, den Misserfolg konnte ich mir nicht erklären. An meinem Engagement kann es nicht gelegen haben. Beliebt war in der Familie uns Kinder aufzufordern „Haumichblau“ zu kaufen. Hier dauerte es aber nicht so lange bis ich verstand, was es damit auf sich hat.

Sehnlichst wünschte ich mir lange Haare und nicht den üblichen Pottschnitt, der in den 1960er Jahren in Mode war und den mir Friseur Hans Schmitz gnadenlos auf Bestellung von Mama angedeihen ließ. Ich bettelte meine Mutter an und fand nie heraus, warum ich meine Haare nicht wachsen lassen durfte. Stattdessen versprach sie mir, wir würden bei Seidels (Drogerie) ein Pulver holen, mit dem die Haare ganz schnell wüchsen. Jedesmal wenn wir bei Seidels einkauften, fragte ich nach dem Mittel und weitere Ausreden wurden mir aufgetischt.

Papa und ich waren ein Herz und eine Seele. Er arbeitete in Brühl, fuhr morgens in aller Herrgottsfrühe mit dem Zug, und kam abends gegen neun Uhr wieder. Dann hatte ich schon eine Runde geschlafen. Ich hatte mein Bettchen noch im Elternschlafzimmer. Papa weckte mich, und jeden Abend folgte das gleiche Ritual. Er nahm mich auf die Arme und tanzte mit mir. Dazu sangen wir lauthals „Kornblumen blau“, „Humba, Humba, Täterä“, „Oh Mosella“ und „O du schöner Westerwald“. Dann wollte ich Flugzeug sein, und Papa wirbelte mich auf seinen Armen durch die Luft. War das erledigt, durfte ich mit ihm ein zweites Mal zu Abend essen.

Wenn ich wieder im Bett lag, dachte ich über die Welt nach. Eine drängende Frage war, wie ich herausfinden könnte, ob ich wirklich existiere, oder ob ich alles nur träume. Die Beweisführung steht bis heute aus, es kann so oder so sein. Nachts kam oft der gleiche Alptraum. In unserem Keller war ein böser Wolf. Mama las mir vor dem Einschlafen ein Gedicht vor, das ich immer wieder hören wollte, mich aber furchtbar ängstigte:

Pripe Ninne Sause

der Fuchs steht hinterm Hause

der hat ein´n langen Schlitten mit

und nimmt die bösen Kinder mit

der guten läßt er zu Hause

Pripe Ninne Sause

(Volkslied; Verfasser unbekannt)

Furchtbar stolz war ich, als Mama mir Englisch beibrachte. Ich lernte schnellstens „My Bonnie is over the ocean“ singen und verstand auch den Text.

Eine schlimme Erfahrung war die Nacht 22./23. November 1963. Ich wurde wach und Papa und Mama waren noch nicht im Bett. Ich weiß nicht warum ich nach ihnen rief. Jedenfalls bekam ich Panik, obwohl Opa und Oma, Gisela und Ralph auf der gleichen Etage schliefen. Ich hätte zu ihnen gehen können. Stattdessen lief ich durch den dunklen Flur die Treppe hinunter zur Haustüre und rief nach meinen Eltern bis meine Großeltern mich hörten und zu sich ins Bett holten. Am nächsten Tag erfuhr ich, was geschehen war. John F. Kennedy war ermordet worden und meine Eltern waren bei Seidels gewesen, weil die schon einen Fernseher hatten.

Wo Papa war, da war von Erziehung weit und breit nichts zu spüren. Heute würde man sagen er war voll inkorrekt. Pädagogische Erkenntnisse interessierten ihn überhaupt nicht, er schaltete sein Hirn komplett aus und ließ seinen Gefühlen Oberwasser. Diese Nummer hat er bis zu seinem Tod konsequent beibehalten und auch meinen Kindern angedeihen lassen. Dafür haben wir ihn heiß und innig geliebt. Die einzige erzieherische Maßnahme, an die ich mich erinnere, ist, dass meine Eltern streng waren, wenn es um die Begrüßung von Besuchern ging. Wir mussten nicht nur die Hand geben, Ralph musste einen Diener und ich einen Knicks machen. Mit etwa vier Jahren reichte es mir, als meine Großeltern mit einem Chauffeur zu Besuch kamen. Ich sollte wieder knicksen. Ich weiß nicht warum, aber ich war auf Krawall gebürstet und habe mich standhaft geweigert. Vier Erwachsene redeten auf mich ein, vielleicht habe ich auch eine Ohrfeige bekommen. Ich wurde ins Bett geschickt, das Thema Knicks hatte sich aber in Zukunft erledigt.

Papa hatte die Eigenart, sich im Umgang mit Kindern auf Augenhöhe zu begeben. Er wurde dann auch zum Kind.

Er liebte es, sich um den Finger wickeln zu lassen und war überzeugt, kleine Mädchen müssten raffiniert sein. Ihm gefielen Kinder, die wissen, was sie wollen. Schwer imponiert hatte ihm ein Mädchen aus Schladern, die nach ihrer Kommunion auf ihrer Kerze aus der Kirche geritten kam. Für solche Aktionen hatte er alles Verständnis der Welt. Meinen Kindern brachte er bei, ihn beim Spielen zu befuddeln, weil das mehr Spaß machte. Wir nahmen all das merkwürdigerweise nie ernst, aber es war schön, dass er war wie er war.

Sonntagsmorgens war Vater-Tochter Zeit. Ich kroch aus meinem Bettchen und quetschte mich zwischen Papa und Mama. Ich durfte mein Äugelchen an Papas Auge drücken, und dann erzählte er mir die schönsten Häschen-Geschichten oder führte mich in die Welt der Bildung ein. Hauptstädte raten, Zahlen und zählen lernen waren Dauerbrenner. Bis heute haben sich fast alle Hauptstädte der Welt in mein Gedächtnis eingebrannt. Papa las immer ausführlich Spiegel und Stern und natürlich die Tageszeitung. Zum Frühschoppen gingen wir Hand in Hand. Meist spazierten wir den Bahnweg nach Altwindeck entlang. Hinten am Weg stand eine alte Weide, deren Stamm so gebogen war, dass sich dort ein Sitz gebildet hatte, mein Lieblingsplatz. Wenn ich genügend gesessen hatte, drehten wir um. Dann beglückten wir Walters und störten Tante Elisabeth beim Kochen. Oft gingen wir aber auch in den Bergischen Hof, Eis essen oder Dunkel Bier trinken. Kamen wir nach Hause, hatte Mama gekocht. Sonntags wurde immer am schön gedeckten Tisch im Wohnzimmer gegessen. Mir schmeckte alles, was Mama oder Tante Anna kochten, aber besonders liebten Ralph und ich Curry-Reis mit Hähnchen. Normalerweise wurde mit Messer und Gabel gegessen, aber dieses Gericht durften wir mit den Fingern essen. Wir matschen, was das Zeug hielt, es war herrlich. Meine Eltern ließen uns gewähren. Auf dem Teller baute ich mir immer Wege durchs Essen, häufelte kleine Berge drum herum, goss noch etwas Soße nach, um ein Bächlein durch diese Landschaft fließen zu lassen.

Meine Eltern waren mit Döhnes in der Gartenstraße befreundet. Mama und Tante Lilo unterhielten sich dann über die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Von diesen Gesprächen verstand ich natürlich überhaupt nichts. Dr. Döhne war Mediziner. Es war spannend dort in eine Welt einzutauchen, die sich von meiner unterschied. Ihre Einrichtung und sie selbst hatten etwas Intellektuelles. Ihre Kinder, Susanne und Axel, waren etliche Jahre älter als ich. Axel war einer der ersten, wenn nicht der erste Junge im Ort, der lange Haare trug und eine Zeit im Amerika verbrachte, das gefiel mir außerordentlich. Einmal schenkte mir Susanne ihre Mecki-Bücher Sammlung. Glückselig schob ich damit ab und habe jahrelang die schönen Bilder studiert. In vieler Hinsicht waren meine Eltern damals modern, aber Döhnes waren moderner.

Ich kann nicht sagen, was der Grund dafür war, dass wir als Kinder so weitgehend ungehindert aufwachsen durften. Meine Eltern sind selbst ganz anders erzogen worden, mein Vater sogar sehr streng mit Schläge. Auch unsere Großeltern ließen uns grenzenlos gewähren. Jeden Abend, wenn Opa Hansi aus seiner Fabrik im Lehmberg heimkam, rannten wir runter zu den Großeltern in die Küche, wenn wir nicht vorher schon im Laden herumgelungert hatten.

Omas Küche war eine Sensation, sie war optimal abgewrackt und unsere Besuche spielten dabei keine unwesentliche Rolle. Vermutlich war seit der Hochzeit meiner Großeltern im Jahr 1931 nichts mehr ausgewechselt oder erneuert worden. Die Deckel der Kochtöpfe meiner Oma waren mit Draht oder Kordel geflickt, überhaupt wurde alles geflickt bis es auseinanderfiel. Auch in punkto Sauberkeit herrschten komplett andere Maßstäbe als heute. Opa saß abends neben dem Herd auf einer alten Holzkiste. Wir holten uns ein kleines Bänkchen und setzten uns zu seinen Füßen. Dann musste Opa erzählen, immer die gleichen Geschichten vom Itzmich und vom Pitzmich und die Geschichte von der Zugfahrt, die immer so endete, dass Opa uns sanft in den Arm kniff und uns aufforderte die Bahnstationen zu nennen: Schladern, Rosbach, Au. Bei Au pitzte er etwas fester. Wir waren aufmerksame Zuhörer.

Opa und Oma hätten gut daran getan, uns jetzt rauf ins Bett zu schicken, doch weit gefehlt, jetzt ging der Spaß erst richtig los. Wir holten Kreide, mit der Gika auf die Ladentafeln schrieb. Wir bemalten damit die Küchenschränke. Mit Kerzen spielten wir auf dem warmen Herd, die schmolzen so schön und zurück blieben unsere Krakeleien. Opa hatte seine helle Freude und lachte über seine talentierten Enkelkinder. Oft sah ich Oma zu, wenn sie am Küchenbecken abends die Haare mit Imi oder Persil wusch. Heißes Wasser gab es nur aus dem Kessel. Bevor Opa und Oma gegen halb acht ins Bett gingen, wurden noch eben die Wäscheleinen durch die Küche gespannt und die Wäsche aufgehängt. Vor dem Wochenende wurde die Küche gebohnert, mit Zeitungen ausgelegt und am nächsten Morgen ließen die sich nicht gut entfernen, Zeitungsfetzen blieben kleben. Dazu muss man aber sagen, dass Oma ein Pensum hatte, das man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Sie bewirtschaftete den Haushalt ohne technische Hilfsmittel und etliche große Gärten am Haus, am Mietshaus und „Im Lehmberg“. Bevor Gisela von ihr den Laden übernahm, stand sie selbst den ganzen Tag im Laden. Nach Mittag ging sie in den Lehmberg, um Opa in der Fabrik zu helfen. Das Haus war immer voller Leute, die teilweise von ihr beköstigt wurden, die gesamte Verwandtschaft fiel mit Kind und Kegel ein. Den Lieferanten reichte sie aus dem Küchenfenster Reibekuchen heraus. Sonntags nach der Messe klingelte es an der Haustüre, dann kamen Kirchgänger einkaufen.

Apropos Kirchgänger. Die Lage unseres Hauses war ein toller Beobachtungsposten, besonders bei Hochzeiten oder Beerdigungen bekamen wir etwas geboten. Gerne ging ich bei Hochzeiten Seilchen spannen. Wir Kinder bekamen dann ein paar Pfennige zugesteckt, damit wir das Brautpaar passieren ließen. Sonntagsmorgens saßen wir beim Frühstück, wenn die Kirchgänger kamen. Das Frühstück war immer besonders schön, weil Papa da war und zu Späßen aufgelegt war, die oft mit den Kirchgängern zu tun hatten. Immer gab es Rührei, das entweder Tante Anna oder Papa machte. Ganz lecker war der Toast, den Mama in einer Pfanne mit ausgelassener Butter briet.

Essen war sehr wichtig. Eine ganz besondere Vorfreude hatten wir auf die Dinge, die es nur zu bestimmten Jahreszeiten gab. Dazu gehörten Tomaten, die ich gerne mit Zwiebelscheiben aß. Tilsiterkäse schmeckte am besten zur Traubenzeit. In der Metzgerei Klein holte ich manchmal Tatar für Papa und mich. Schön war es, dass wir Kinder schon früh alleine im Ort einkaufen gehen konnten, das war normal. Lenz hatten wunderbares Schwarz- und Vollkornbrot, die anderen Brotsorten waren nicht mein Fall. Herbert Lenz backte ausgezeichnete Kuchen. Meine Favoriten waren Käsekuchen und Nussschiffchen, in der Adventszeit waren die Anisplätzen ein Muss. Auch Sonntagsmittags stand die alte Frau Lenz hinter der Theke. Begehrt waren dann die Torten, es war immer viel los. In der Bäckerei Höffer gab es Puddingteilchen mit weißem Pudding, die mochte ich besonders gerne. Was nicht im eigenen Garten wuchs, das kaufte Mama natürlich bei Gika im Laden. Meine absoluten Leibspeisen waren Miracoli und Mamas Nudelsalat. Erstere lernte ich früh selbst zu kochen. Während Papa jeden Abend Nudelsuppe mit ungenießbar vielen Maggiwürfeln für sich fabrizierte, machte ich mir bald zwei- bis dreimal in der Woche abends Miracoli. Nudelsalat gab es immer samstags. Auch den konnte ich bald selbst. Morgens früh kam Frau Thewes aus Dattenfeld mit dem Milchwagen. Mama ließ sich die Milch in den Milchtopf abfüllen, dann wurde sie abgekocht. Freitags kam der Fischwagen, es gab Schellfisch.

Wenn wir nach der Schule nach Hause kamen hatte Tante Anna oder Mama gekocht. Immer gab es eine Suppe als Vorspeise, ein Hauptgericht mit Salat, auch wenn es Gemüse gab, und Nachtisch. War die Küche gerade sauber, hatten Ralph und ich schon wieder Hunger. Bei Seidel’s kaufte Mama Zwiebackbrei von Hipp, den wir uns mit Milch anrührten. Wir versuchten uns auch daran selbst Pfannkuchen zu backen, dabei kam eher Schweinerei heraus. Grießbrei war einfacher. Bei Gika holten wir uns dazu Erdbeer- oder Himbeersirup im Laden, der über den Brei gegossen wurde. Auch Haferflockensuppe mit Puderzucker aßen wir gerne.

Der Laden war ein Paradies, angefüllt mit wundervoll altmodischen Regalen und unterschiedlichen Schränken bis unter die hohen Decken. Es gab drei große Schaufenster. In einem waren Obst und Gemüse, manchmal auch Puppen und Spielzeug ausgestellt. Im nächsten waren Kittel, Schürzen, Kurzwaren und im letzten Arbeitsgeräte wie Besen und Gartenwerkzeug. Mit dem Lastwagen wurden Obst und Gemüse geliefert, und donnerstags die haltbaren Lebensmittel. Ich durfte auspacken helfen. Herr Thomas war Vertreter von Zigarren Lomberg aus Eitorf und auch der Schäng, ein allseits bekannter Bettler und „Troubadour“, kam hin und wieder. Hinter Glasscheiben waren allerhand Süßigkeiten ausgestellt. Es hätte wohl niemand etwas gesagt, wenn ich mich selbst bedient hätte, aber das habe ich nie gemacht. Man könnte meinen, Maß halten hätte ich in diesen Verhältnissen kaum lernen können, das Gegenteil ist aber der Fall. Niemand in der Familie war gierig, wir Kinder waren es auch nicht. Ich fand alles schön so wie es war. Meine Eltern hatten in meiner Kindheit vielleicht gerade genug, um über die Runden zu kommen. Genau das gefiel mir, es ließ mir Raum in Träumen und Wünschen zu schwelgen. An Erfüllung war ich nicht sonderlich interessiert, denn dann wäre auch die schöne Sehnsucht weg gewesen.

Ich verbrachte viele Stunden im Laden und spielte vor und hinter der Theke, studierte die höchst interessante Kundschaft, deren hervorstechenstes Merkmal war, dass es sich um ausgeprägte Charaktere handelte, oft mit Marotten, die man heute nicht mehr so selbstverständlich tolerieren würde. Aufregend war es, wenn ein Kunde sich hinter der Theke versteckte, weil seine Frau ihn suchte, die ahnte, dass er alkoholischen Nachschub brauchte. Gika und ich hüllten uns in Ahnungslosigkeit. Eine Kundin unterstrich ihre Sätze gerne theatralisch mit „Oh ja“. Eine andere lebte in ständiger Angst vor der Hölle. Vor der Theke stand ein Stuhl. Wenn die Kunden erst einmal saßen, konnte es dauern bis sie wieder gingen, denn Einkaufen war damals untrennbar mit Erzählen verbunden. Die größte Sensation war der Besuch der „Schwarzen Witwe“, einer giftigen Spinne, die eines Tages beim Auspacken aus der Bananenkiste kroch. Im Laden herrschte hysterisches Geschrei und Durcheinander. Ich ging in Deckung bis Gika den Eindringling um die Ecke gebracht hatte.

Gika war eine liebenswerte, aber furchtbar schüchterne Person. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Menschen so genommen wurden, wie sie waren. Ich habe nie erlebt, dass diese Eigenschaft Gegenstand eines Gespräches in der Familie gewesen wäre. Ich habe immer vermutet, dass es mit der Stellung meiner Mama in der Familie zu tun gehabt haben könnte. Sie war zwei Jahre älter als Gika und war eine Schönheit, ganz dem Ideal der 50er Jahre entsprechend. Zudem war Mama intelligent und besuchte das Hollenberg-Gymnasium. Sie erzählte oft, wie gerne sie Abitur gemacht hätte, doch ihr Vater hatte andere Pläne für sie. Gika war ein niedliches Kind, trat aber nie aus dem Schatten meiner Mutter heraus. Gika sollte als Kind all das machen, was ihre große Schwester auch machte, Klavier spielen lernen, aufs Gymnasium gehen. All das war aber nicht ihr Ding. Sie wurde Verkäuferin und übernahm das Lebensmittelgeschäft ihrer Mutter. Sie blieb unverheiratet und lebte mit ihren Eltern. Trotzdem verstanden sich die Schwestern immer gut und waren ihr Leben lang eng miteinander verbunden. Gika lebte im Haus. Jeden Abend kam sie zu uns in die Küche. Mama und Gika erzählten dann von früher. Meine Mutter wurde zur Höheren Handelsschule nach Köln geschickt. Später arbeitete sie als Sekretärin bei Messerschmidt, dann im Büro bei Elmores. Ihr Vater gab Heiratsanzeigen in Fachblättern auf, er wünschte sich einen Fabrikanten als Ehemann für sie, einen Nachfolger aus seiner Branche, der Holzbranche, der seine Fabrik hätte übernehmen können. Anwärter kamen nach Schladern und meine Mutter ergriff die Flucht. Sie war zwanzig Jahre alt als sie Papa kennenlernte. Ihre Freundin Lotti Schiffbauer war mit Papa verwandt. Als er sie eines Tages besuchte, er kam mit dem Fahrrad aus Fluterschen bei Altenkirchen, statteten sie Mama einen Besuch ab. Sie trafen sie dösend im Liegestuhl an. Mama erzählte später, es habe sofort schwer gefunkt zwischen ihr und Papa.Meine Großeltern waren absolut gegen diese Verbindung. Eine wesentliche Rolle spielte die falsche Konfession meines Vaters, er war evangelisch, was damals eine oft unüberwindliche Hürde für ein Paar war. Vier Jahre lang hatte mein Vater Hausverbot in Schladern, vier Jahre lang kam er regelmäßig mit dem Fahrrad aus dem Westerwald gefahren. Treffen mussten sie sich woanders. Alles änderte sich, als meine Mutter nach vier Jahren Freundschaft schwanger wurde. Auf einmal herrschte Ruhe, meine Eltern heirateten am 18. August 1956 im Kloster Marienstatt.

Das Zepter - nicht nur bei den Hochzeitsvorbereitungen - führte die Schwiegermutter.

Meine Mutter und ihre Schwester waren zu netten Mädchen erzogen worden, das stand Mama nun sehr im Wege, sie war zu gut erzogen, um sich gegen ihre Schwiegermutter zur Wehr zu setzen, die sich unglaubliche Dinge herausnahm. Auch Papa fehlte das Durchsetzungsvermögen gegen meine resolute Oma. Ich spürte das und entwickelte mich entsprechend eigenwillig. Ich hatte die Oma zwar gerne, aber ich ließ mir überhaupt nichts von ihr sagen und konnte frech werden. Ich konnte es nicht ertragen, zu sehen, wie sie meine Mama behandelte, also lebte ich Mama das Verhalten vor, von dem ich glaubte, dass eigentlich sie es gegenüber ihrer Schwiegermutter hätte an den Tag legen sollen, um ihr Einhalt zu gebieten. Nicht nur Mama war zu lieb und unfähig sich zu wehren, mein Bruder war es auch. Ihn holten meine Großeltern oft wochenlang ohne zu fragen in den Westerwald. Wenn er zurückkam, hatte er die Haare raspelkurz geschoren. Meine Mutter kochte vor Wut über die Verunstaltung ihres Sohnes, fand aber kein Mittel, um sich zu wehren.

Ralph kam eine besondere Rolle zu. Er war der ersehnte Stammhalter, in den vor allen Dingen die Großeltern ihre Erwartungen projizieren konnten. Er war ein liebenswerter und aufgeweckter Junge. Endlich hatten meine Schladerner Großeltern den männlichen Nachfolger, den Opa sich gewünscht hatte. Die anderen Großeltern hatten einen Ersatz für den an meine Mutter verlorenen Sohn.

Am 18. Dezember 1964 endete meine schöne Kindheit von einer Sekunde auf die andere. Es war nachmittags und noch nicht ganz dunkel draußen. Mama drehte sich vor dem Spiegel in der Küche die Haare auf, und wir unterhielten uns. Ich saß im Fenster und sah eine Nachbarin, Ingrid Hollmann, mit dem Kinderwagen um die Ecke kommen. Sie rief etwas zu uns hoch. Mama machte das Fenster auf: „Ralph ist am Deutschen Eck verunglückt, er ist vor einen Lastwagen gelaufen.“ Ralph war sieben Jahre alt, ich gerade fünf.

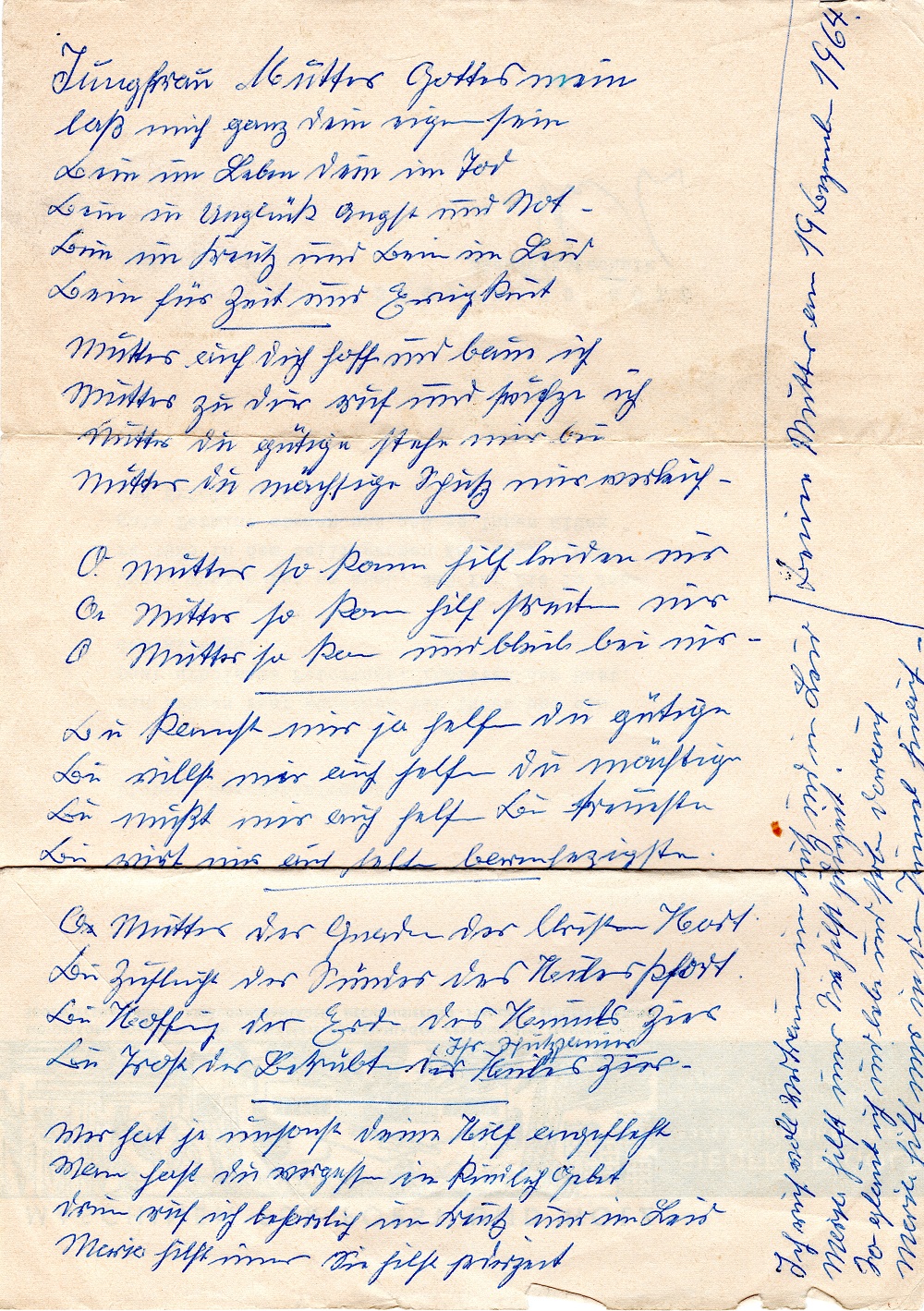

Noch immer gefriert mir das Blut, wenn ich dies aufschreibe. Ich spüre den Schock, tiefes Mitleid mit meiner Mama, die mit nassen Haaren und Lockenwicklern im kalten Dezember loslief, mit meinem Bruder, der dieses Schicksal tragen musste. Ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Ich war nun allein in der Wohnung, ich hätte nur in ein anderes Zimmer gehen müssen, dann hätte ich von dort aus alles sehen können. Genau das habe ich mit einer inneren Gewissheit vermieden, ich fühlte, es hätte mich zerstört. Irgendwann ging ich runter zu Oma und Gika, die im Laden hinter der Theke stand. Es lag Schwere und Sprachlosigkeit in der Luft. Weil es draußen dunkel war, traute ich mich am frühen Abend auf die Ladentreppe. Ich saß dort in der Kälte blickte auf die Unfallstelle. Ralph und Mama waren mit dem Krankenwagen zum Venusberg nach Bonn gefahren worden. Vom Unfallhergang konnte man nichts erkennen. Dann kam mein Opa aus der Fabrik nachhause. Seine erste Frage lautete: „Warum sitzt du auf der kalten Treppe?“ Ich antwortete: „Ralph ist eben verunglückt.“ Mein sonst so sanfter Opa gab mir eine Ohrfeige und ging ins Haus. Es war Notwehr vor der Wahrheit. Wie ich den Rest des Abends verbracht habe, weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich meine Eltern tagelang nicht gesehen habe. Mein Bruder hatte schwere Gehirnverletzungen, Knochenbrüche am ganzen Körper. Meine Mama kämpfte wochenlang um sein Leben. Später erzählte sie mir einmal, sie sei so verzweifelt gewesen, dass sie sich eines Tages in Bonn hätte vor die Straßenbahn werfen wollen, weil die Ärzte ihr keinerlei Hoffnung gelassen hätten. Sollte Ralph überleben, wäre er schwerstens geschädigt. Vor der Klinik hatte an diesem Tag aber eine alte Frau gesessen, die meiner Mama ein Heftchen von Pater Eberschweiler, der schon 1921 gestorben war, in die Hand gegeben hat. Das war ihr Rettungsanker. Bis zu ihrem Tod hat sie sich mit allen Nöten an ihn gewandt.

Ralph hatte mit Elmar und anderen Jungen aus dem Ort an der Hauptstraße bei der Bäckerei Lenz (jetzt Lebensart) Verstecken gespielt. Parkende Autos standen auf dem Bürgersteig. Im Spiel achtete er nicht auf den Verkehr, rannte auf die Straße und wurde von einem Lastwagen erfasst. Therese Orthmann erzählte mir, ihre Mutter habe den Unfall miterlebt und oft davon erzählt, weil sie die Bilder nicht vergessen konnte.

Sechs Wochen lang liegt Ralph im Koma. Mama fährt jeden Tag nach Bonn. Irgendwann in dieser Zeit ziehe ich aus meinem Bettchen um zu Gika ins Schlafzimmer, in Ralphs Bett. Es fühlt sich nicht gut an, so, als würde ich ihm den Platz wegnehmen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Vermutlich haben Papa und Mama den Umzug veranlasst, damit sie weinen und reden können ohne mich zu wecken. Neun Monate verbringt Ralph in verschiedenen Krankenhäusern, er muss viele Operationen über sich ergehen lassen. Nachdem er aus dem Koma erwacht ist, darf ich ihn endlich besuchen.

Ich fahre fast jeden Tag mit, manchmal ist Elmar auch dabei und ich bin so froh, dass ich meinen Bruder wiederhabe. Er sitzt im Rollstuhl, ein Bein ist genagelt und nun kürzer als das andere. Er wird für immer hinken. Ein Arm bleibt gelähmt, zurück bleibt auch eine verlangsamte Sprache. Die Hirnverletzungen hinterlassen keine Schäden, er soll nur für den Rest seines Lebens vorsichtig sein und darf keinen Alkohol trinken. Für mich ist seine Behinderung bedeutungslos.

Meine Mutter hat fortan für meinen Bruder gekämpft wie eine Löwin, lebte aber in ständiger Angst. Mein Bruder machte eine Ausbildung zum Industriekaufmann, zog nach Stuttgart und arbeitete in der Verwaltung eines Krankenhauses. Ende der 1980er Jahre erhielt er eine Stelle in der Verwaltung der Uni Köln und lebte zuhause.

Am 8. Juni 1991 verunglückte er ein zweites Mal. Er wollte morgens mit dem Fahrrad nach Rosbach fahren. Unter der Präsidentenbrücke hatte sich in der Senke nach einem Regenguss feuchter Matsch angesammelt. Er rutschte aus und stürzte. Gerd Hundenborn aus Schladern, der in Dreisel wohnt, sah ihn vom Bus aus dort liegen. Meine Eltern wurden informiert. Diesmal trat Papa die letzte Reise mit seinem Sohn an, wieder auf den Venusberg. Ich fuhr zu Mama und telefonierte die Krankenhäuser ab. Als wir erfuhren, wohin Ralph gebracht worden war, verloren wir kein Wort. Wir befanden uns in einem bekannten Alptraum, der sich wiederholte.

Am nächsten Tag begleitete ich meine Eltern, eine Ärztin klärte uns auf. Ralph war klinisch tot. Wir alle waren äußerlich ganz ruhig, wir standen unter Schock. Meine unendlich tapfere Mama, die seit dem ersten Unfall ihr Kind kein einziges Mal mehr hatte loslassen können, sagte: „Schalten Sie die Maschine aus.“